失敗しない家づくりの

工夫がつまったアイディア集

先日の小春日和の中、築上郡にて上棟させていただきました! 早朝からスゴ腕の職人さんが集結して、現場監督の指示の元、迅速かつ丁寧に工事が進められました。

そんな一生に一度であろう上棟の様子を一部、ご紹介します。

これから家づくりを始める方も知っておくと安心(?)のマメ知識もあわせてご覧ください♪

先日の小春日和の中、築上郡にて上棟させていただきました! 早朝からスゴ腕の職人さんが集結して、現場監督の指示の元、迅速かつ丁寧に工事が進められました。

そんな一生に一度であろう上棟の様子を一部、ご紹介します。

これから家づくりを始める方も知っておくと安心(?)のマメ知識もあわせてご覧ください♪

上棟のシンボルといえばクレーン車!クレーンを使って、屋根の上に上がっている職人さんたちに材木を渡していきます。この連携プレーも、上棟の見どころかもしれません。

住宅の建築において、屋根の一番高い部分に棟木(むなぎ)を取り付ける作業やその日に行われる儀式を指します。地方によっては、棟上げ(むねあげ)や建前と呼ばれることもあるようです。工事としては、建物の基本構造が完成し、骨組みが整った段階にあたります。

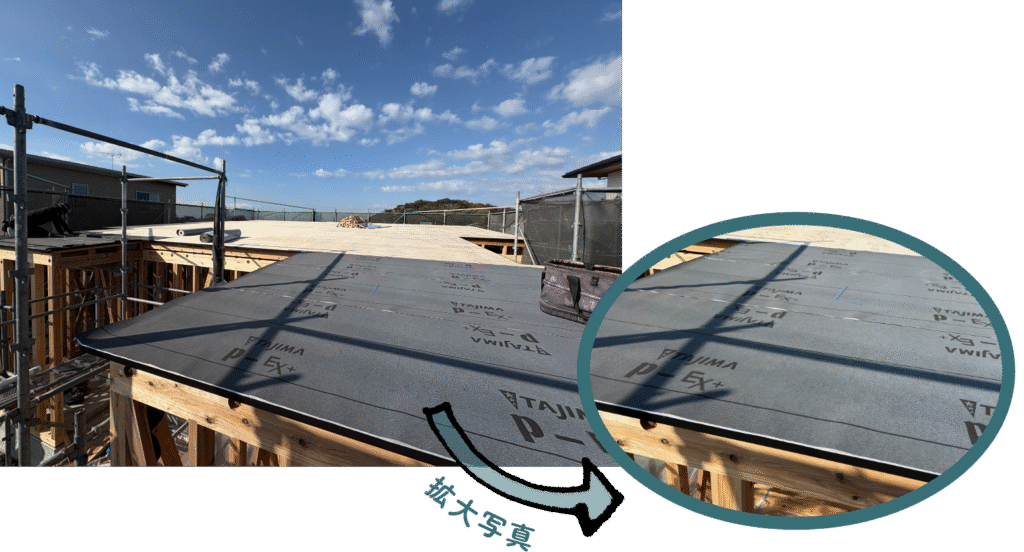

棟木や垂木、梁など屋根の構造材が組まれたら屋根の下地となる合板と貼っていきます。その上にルーフィングと呼ばれる防水シートを貼って雨水が屋根外に流れるように施工します。

屋根だけでは雨漏りをすべて防げない場合があるため、このルーフィングが重要な役割を果たしています。

屋根工事が行われている間、家の中はというとこんな感じです。屋根の部分を支えるように、しっかりと柱が建てられています。ちなみに本来は、柱にお施主様のお名前が刻まれています。(プライバシー保護のためこの写真では加工しています)

柱1本1本に「〇〇様邸」と刻印されます。それを見たお施主様の中には「ほんとに家を建てるんだ!」と実感される方もいらっしゃるようです♪

ザハウスで標準採用しているダイナミックファスナー®という制震ダンパーも上棟の日に取り付けます。(工事の状況によって取り付け日は前後する場合があります)震度7クラスの大地震や繰り返し起きる地震から家族と家をしっかり守ってくれます。家が完成すると見えなくなってしまうところなので、工事中に確認いただけると安心ですね。

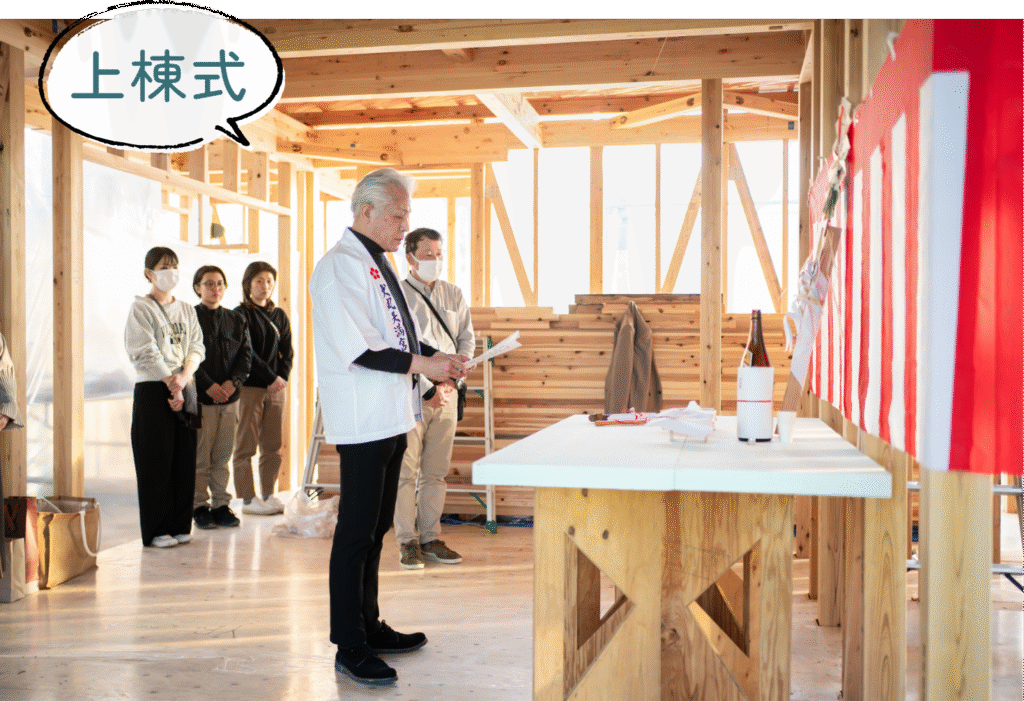

無事、上棟が終わると、上棟式を執り行います。棟木の幣串や祭壇のお供え、建物の四隅の柱に、水、塩、米、酒をまいて建物を清める四方固めの儀、二礼二拍手一礼する祈願などを行います。ほとんどの方がはじめての経験となりますが、棟梁が先導して進めてくれるので安心です。

最初に祝詞を詠み上げます

棟梁が祭壇に向かって二礼二拍手一礼

棟梁とお施主様がともに建物を清めます

上棟を無事に終えられたことに感謝するとともに、最後まで工事の安全を祈る儀式で、棟上げ式とも呼ばれます。地域によって風習や内容が異なったり、近年では上棟式を省略するケースも増えています。

上棟と上棟式が滞りなく進んだ後、クライマックスとなるのが手形式です。板にご家族の手形を押し、ご家族のお名前やメッセージを書いていただきます。この板は屋根裏などに置くため、家が完成したら見えなくなってしまいますが、陰からご家族を見守ってくれる守り神のような存在になります。

手形式とは上棟が終わった段階で、柱や梁に家訓やご家族の願いを書いたり手形を押したりしてもらうセレモニーです。 上棟式のタイミングで手形式を行うことで、ご家族の家づくりの想いや記録を家に記すことができます。

他にもある!

家の建築にまつわるセレモニー

着工時に執り行う儀式。土地の神様に工事が安全に進むよう祈願します。

建物が完成したことを祝い、神様に今後も安全に暮らしていけるように祈る儀式です。

※地域によって風習や内容が異なります。

人気の「ヌック」集めました!