2016年4月14日、そして16日と相次いで発生した熊本地震から間もなく7年が経過します。

最大震度7を観測する地震が2回、6強の地震が2回、6弱の地震が3回発生しました。多くの家屋が被害を受け、「地震に強い家にしたい」と多くの人が思った災害でした。

今回は福岡の工務店THE HAUSが、地震に強い家にするため、繰り返す地震に耐えるために必要な耐震+制震性能と自宅でできる地震対策についてご紹介します。今後の家づくりに役立つ情報としてぜひご活用ください!

\建築家設計&デザイン住宅対応のTHE HAUS!資料をもらう/

熊本地震とは

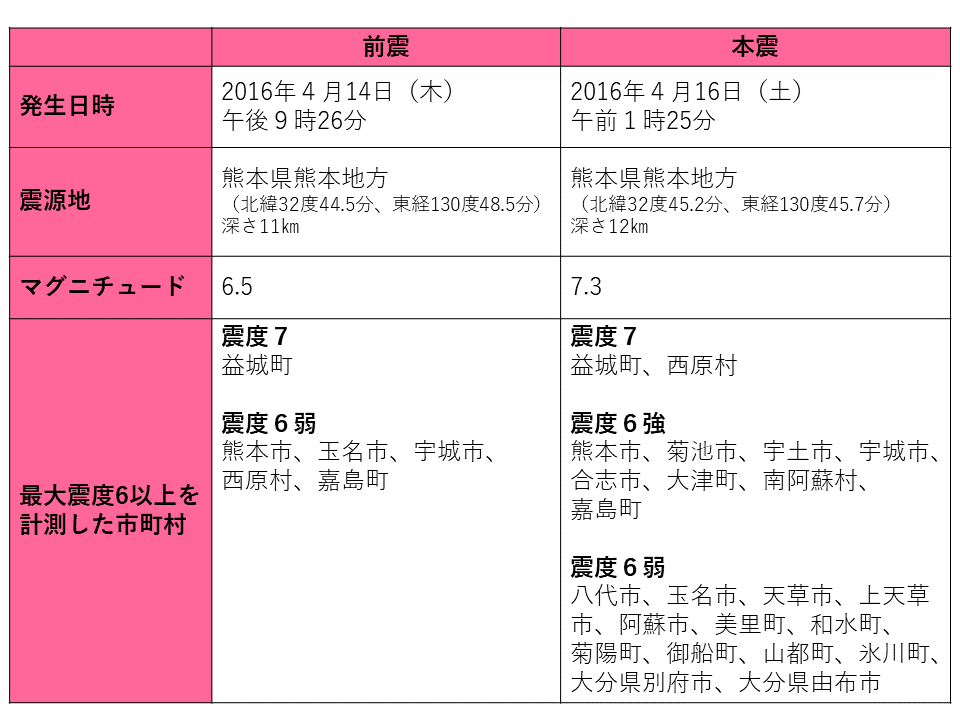

2016年4月14日、16日、連続して震度7の揺れが熊本県益城町を襲いました。観測史上初めて、同一地域で28時間のうちに2度の震度7を記録した地震です。

前震、本震2度の大きな地震と度重なる余震

最初の揺れに誘発された16日未明の揺れの方が規模が大きく、「本震」に対し「前震」という言葉が社会的に認知された地震でもありました。余震の多さも特徴で、震度1以上の揺れを半年間で約4000回記録しています。

被害状況

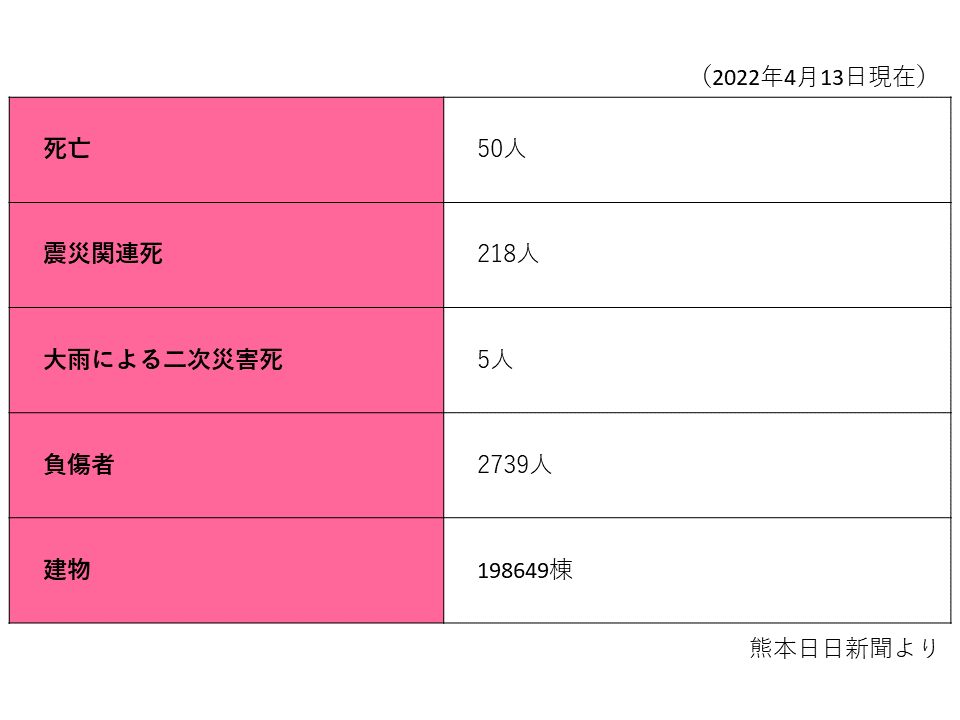

被害状況も深刻で、熊本県内では災害関連死を含めて270人以上が亡くなっています。

熊本城では天守閣の瓦が落下し、石垣や櫓(やぐら)が崩れました。一般の住宅でも県内で20万棟近い住宅が被災するなど大きな被害を出しました。

大きな揺れが2度も発生したことで、地震の直接的な被害が甚大なものになりました。

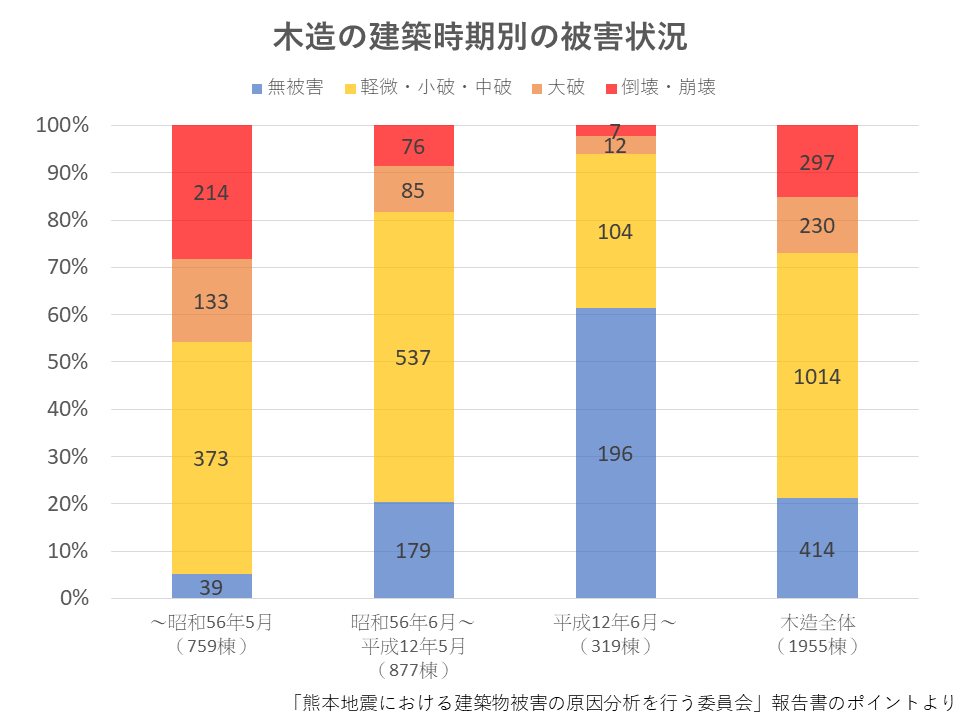

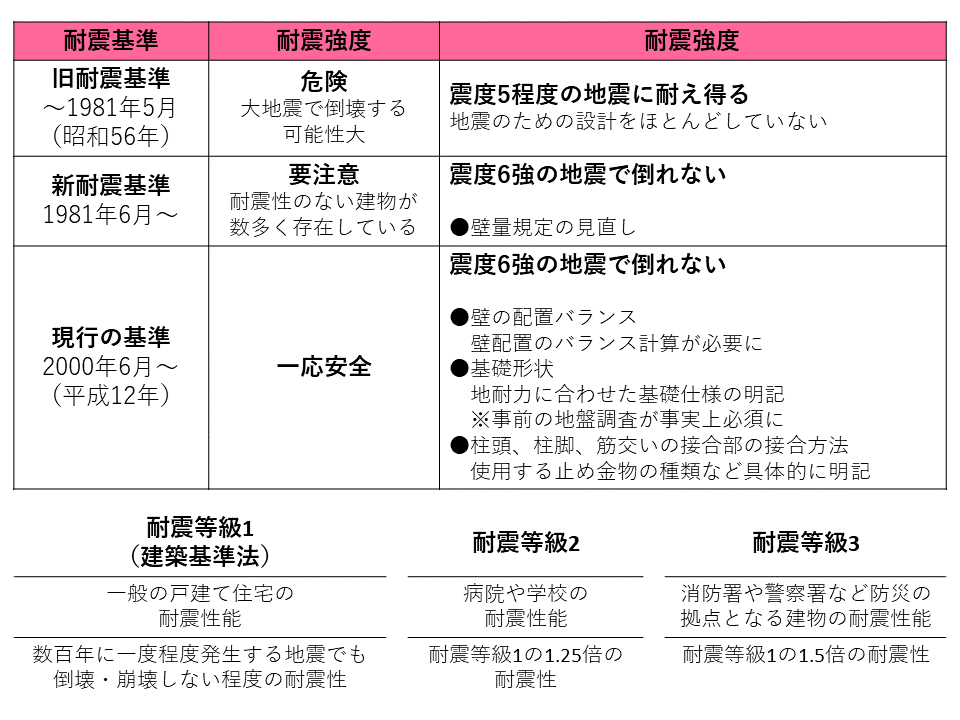

日本建築学会が益城町中心部で調査・分析した結果、旧耐震基準(昭和56年5月以前)の木造建築物の倒壊率は28.2%(214棟)に上っており、新耐震基準の木造建築物の倒壊率(昭和56年6月~平成12年5月:8.7%(76棟)、平成12年以降:2.2%(7棟)と比較して顕著に高かったことがわかりました。

旧耐震基準と新耐震基準の木造建築物の倒壊率に顕著な差があったのは、新耐震基準は旧耐震基準の約1.4倍の壁量が確保されているためだと考えられます。

なお、住宅性能表示制度による耐震等級3の住宅は新耐震基準の約1.5倍の壁量が確保されており、これに該当するものは大きな損傷が見られず、大部分が無被害だったようです。

ただ、中には耐震等級3であっても損傷が激しかった住宅もあり、今後大地震や繰り返す地震への対策は耐震性能だけでなく制震性能をプラスさせる必要があることが分かってきました。

大地震、繰り返す地震には耐震だけではNG

熊本地震では2度の強い地震が起こったため、1度目は揺れに耐えても2度目の揺れで倒壊してしまった住宅がありました。

1度目の地震で柱の土台への凹み、耐力面材の破損、釘やビスが曲がったり、抜けたりということが壁の中で起こり、その損傷が残ったまま次の地震が起こってしまったため、耐震性能が機能しなかったのです。

強い耐震性能を継続して維持するためには、揺れを吸収してダメージを残さない制震性能が必要です。

揺れを吸収しダメージを残さない制震が大事

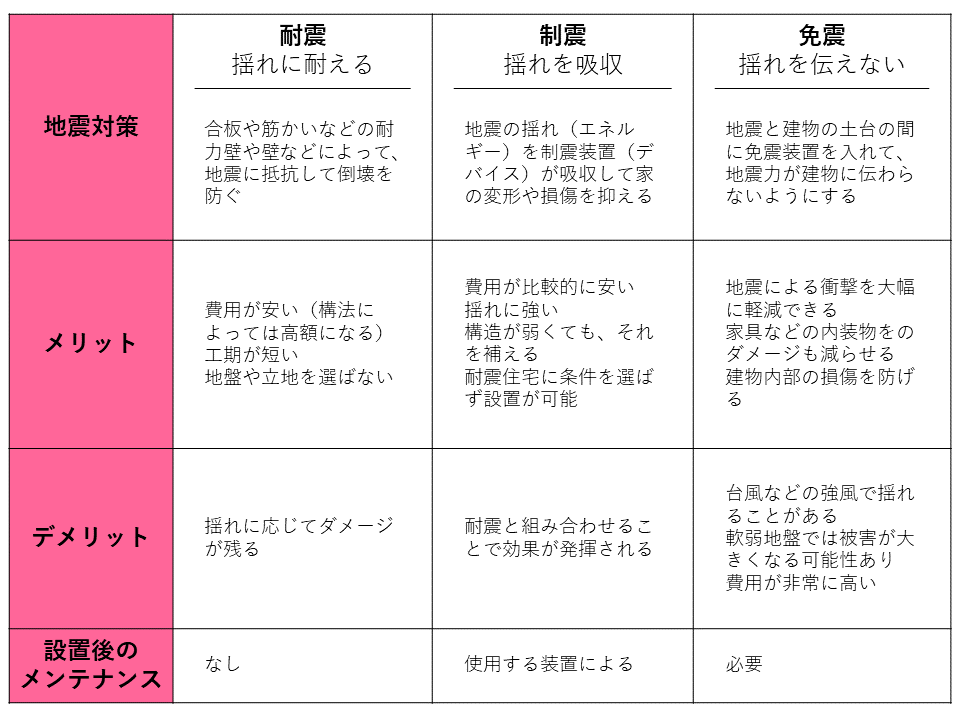

地震対策として、建物と土台の間に弾性体を設置して建物に揺れを伝えない「免震」もありますが、高額なため住宅での採用は少ないようです。建築物だけでなく橋や高速道路などにも適用されています。

オプションで扱っている住宅会社もあるので、気になる方はご相談ください。

ザハウスは耐震プラス制震

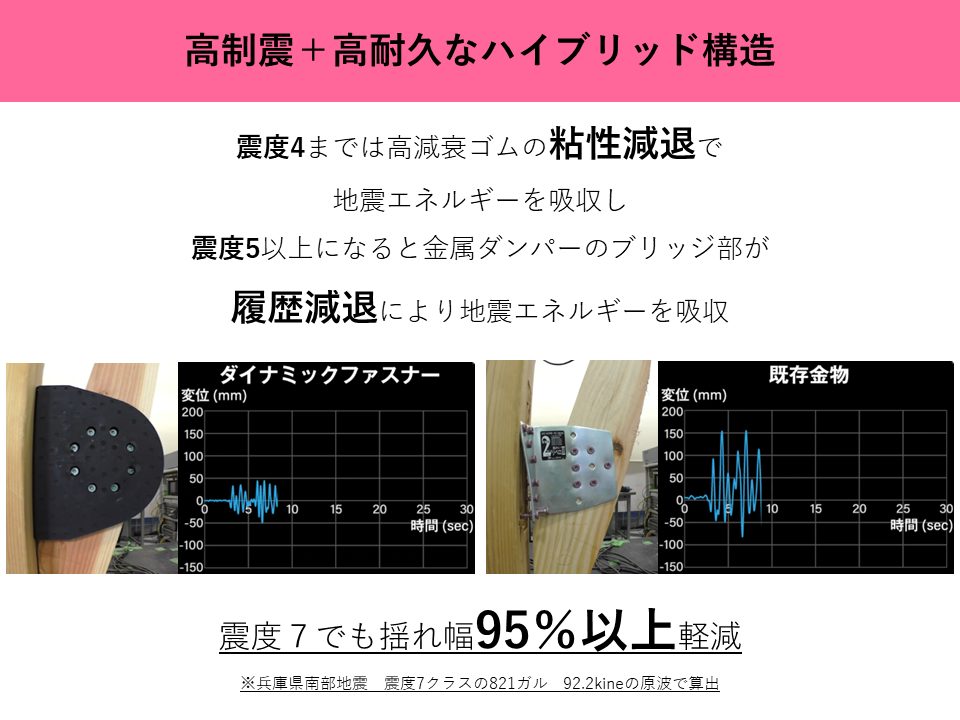

ザハウスでは【耐震+制震】性能を重要視し、ダイナミックファスナー®の採用を始めました。

ダイナミックファスナーはゴムダンパーと金属ダンパーのハイブリット構造で震度4までの中程度の地震から震度5以上の大地震まで地震エネルギーを吸収して揺れを抑えます。震度7の大地震でも揺れ幅を95%以上軽減してくれます。

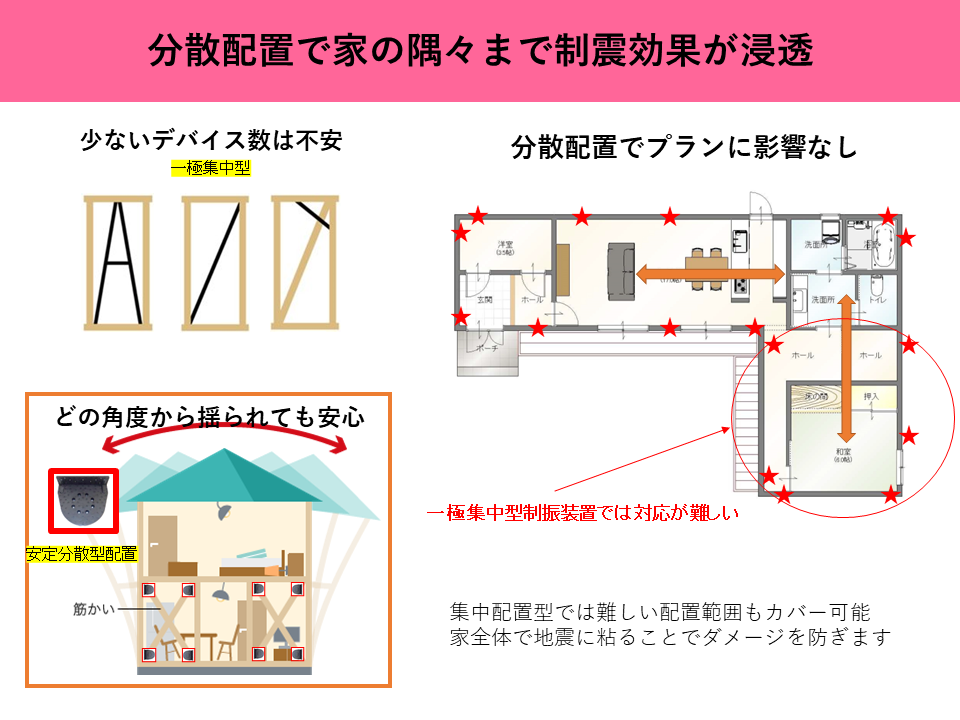

制震ダンパーにも色々な種類がありますが、ダイナミックファスナーは分散配置で安定した制震性能を保持できるのが特徴です。

家の隅々までしっかりと揺れをコントロールし、シェルター並みに家を守ってくれます。

一極集中型の制振装置では対応が難しいL型、コの字型等の凹凸のある間取りや、大空間を取った間取りにも対応できるので、建築家設計のデザイン住宅を建築しているザハウスの家にぴったりなんです。

プランができあがったら専用の解析ソフトで地震が起こった時にどれくらい揺れるのか数値で見ることができます。

揺れ幅を見ることで家の損傷がどれくらいになるのかが分かるのですが、大体1~5cm程度の変形であれば住宅の継続使用が可能となります。ザハウスでは変形が1~5cmになるように計算し、制震装置の個数を決めています。

宇佐モデルハウスでは実際に制震装置が施工された部分をご覧いただけます。デザイン性にも性能にもしっかりこだわった家づくりを考えていらっしゃる方はぜひ一度ご見学くださいませ。

BBQ!お昼寝!DIY!家族時間が広がるアウトドアリビングのある平屋@宇佐市

\詳しくはココをクリック/

家での過ごし方を固定化せずに、より自由に、家族流に暮らせるようにという願いを込めました。

ポイントは玄関ホール横に設けたアウトドアリビング。天気の良い日は家族で食事をしたり、リモートワークをしたり、アウトドアを家族で楽しんだり、と使い方自由自在。

飽きないシンプルなコーディネートと経年変化を楽しめる外観の無垢材とともに、永く日常生活を楽しめるモデルハウスです。

\詳しくはココをクリック/

\建築家設計&デザイン住宅対応のTHE HAUS!資料をもらう/

今後の地震予測

福岡県、大分県の地震予測

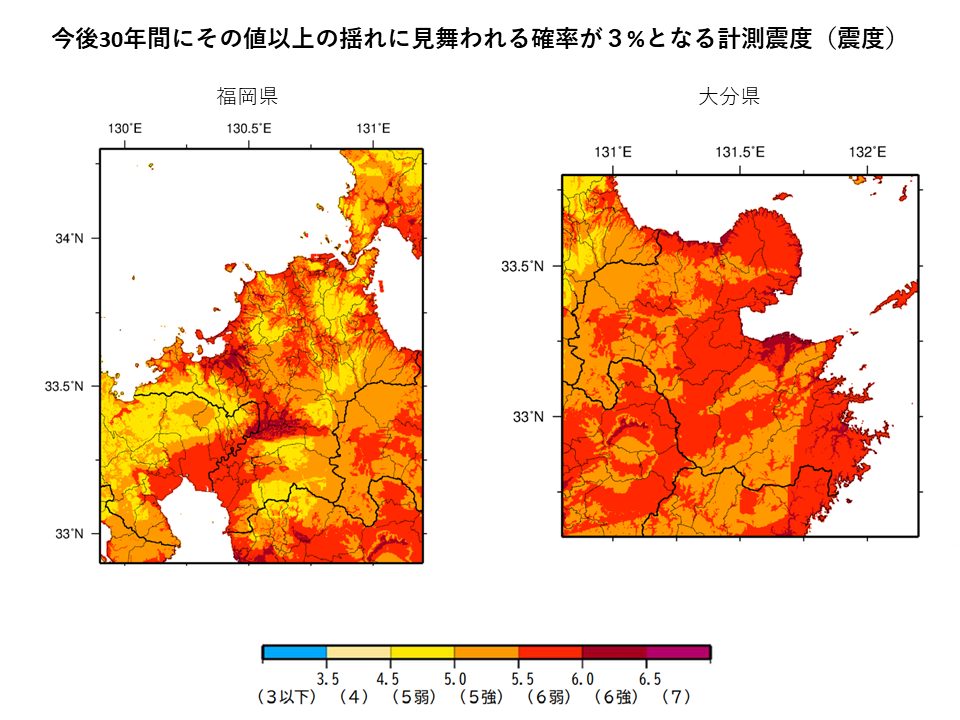

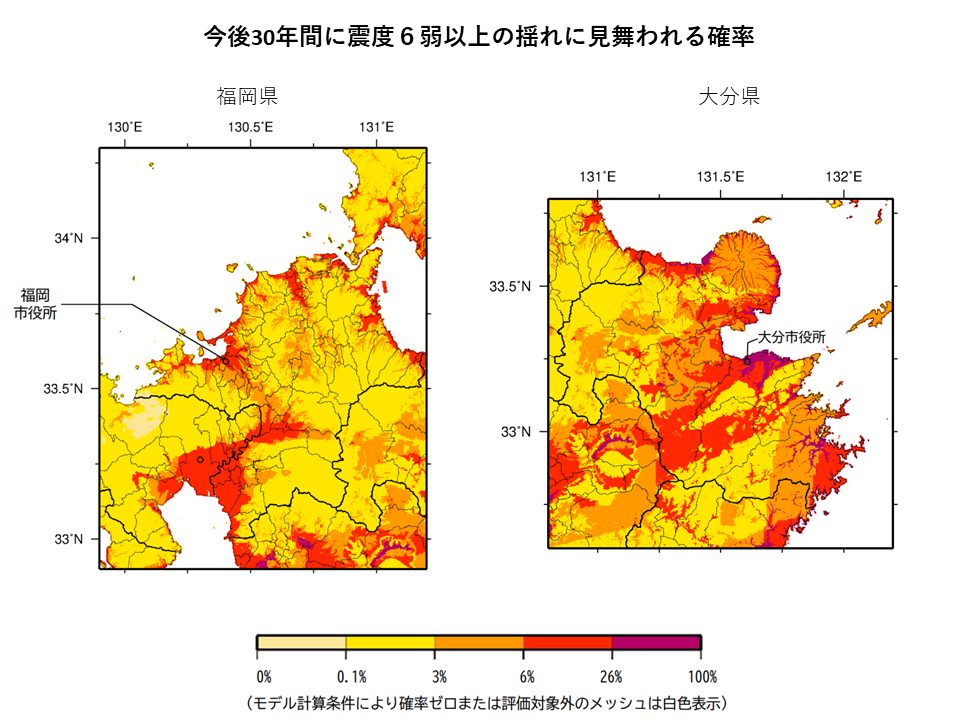

地震調査委員会によって作成された最新の報告書「全国地震動予測地図2020年版」より福岡県、大分県の地震動予測地図をご紹介します。

確率論的地震動予測地図とは、日本とその周辺で発生する全ての地震の位置・規模・確率に 基づき、各地が今後見舞われる揺れ(地震動)の「強さ」・「期間」・「確率」の情報を地図に示したものです。強さ・期間・確率のうち2つの値を固定すると、残り1つについての地図を描けます。

下の図は、期間と確率を設定して求められた、揺れの強さ(震度)の分布の地図です。「2020 年から 30 年間にその値以上の揺れに見舞われる確率が3%となる震度」を表しています。

次の図は、期間と揺れの強さを設定して求められた、確率の分布の地図です。

「2020 年から 30 年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」を示しています。「その場所で地震が発生する確率」ではなく、「日本とその周辺で発生した 地震によってその場所が震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」を表しています。

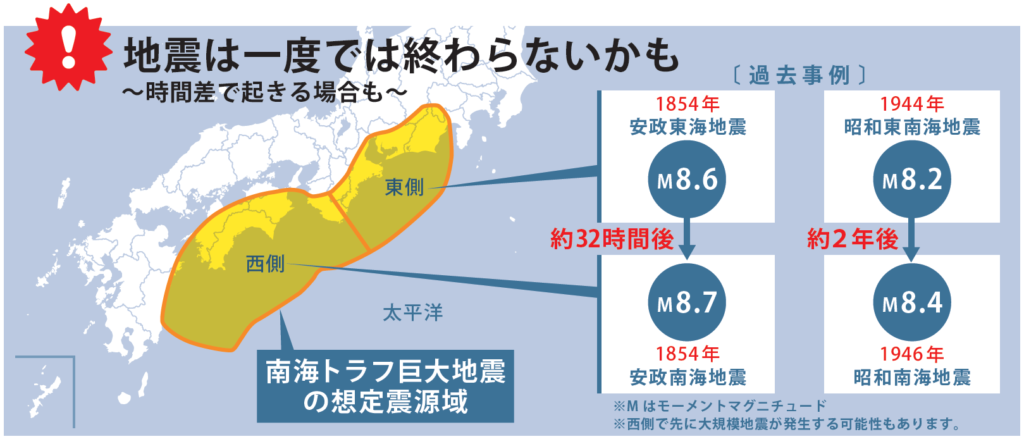

南海トラフ地震

福岡県、大分県の複数の市町村は南海トラフ地震の地震防災対策推進地域にも指定されています。

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として過去に大きな被害をもたらしてきた大規模地震です。地震調査研究推進本部の長期評価によると、マグニチュード8~9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率は70~80%(令和4年1月1日現在)とされています。

(内閣府 防災情報のページより)

南海トラフ沿いでは、1854年の安政東海地震・安政南海地震が約32時間の間隔を置いて発生した事例や、1944年の昭和東南海地震・1946年の昭和南海地震が約2年間の間隔を置いて発生した事例など、時間差で巨大地震が発生した事例が知られています。

世界の事例を見ても、マグニチュード8以上の地震が発生した後に、隣接する領域(震源から50㎞以上500㎞以内)でマグニチュード8クラス以上の地震が発生した事例は、103事例中、7日以内に7事例、3年以内に17事例が知られています。

今後の地震対策は大地震、繰り返しの地震に備えた対策が必須となります。

首都直下型地震

その他、東京都を中心とした首都圏では「首都直下型地震」の発生が予測されています。マグニチュード7以上の大規模地震です。九州地方では震源地から比較的遠い位置に位置しているため、直接的な被害は少ないとされていますが、震度6弱程度の揺れが観測される可能性があります。

交通機関や通信網などが混乱することも予測され、社会インフラの機能低下や交通渋滞、物流の遅れなどが生じる可能性があります。日本中どこに住んでいても地震への備えが必要です。

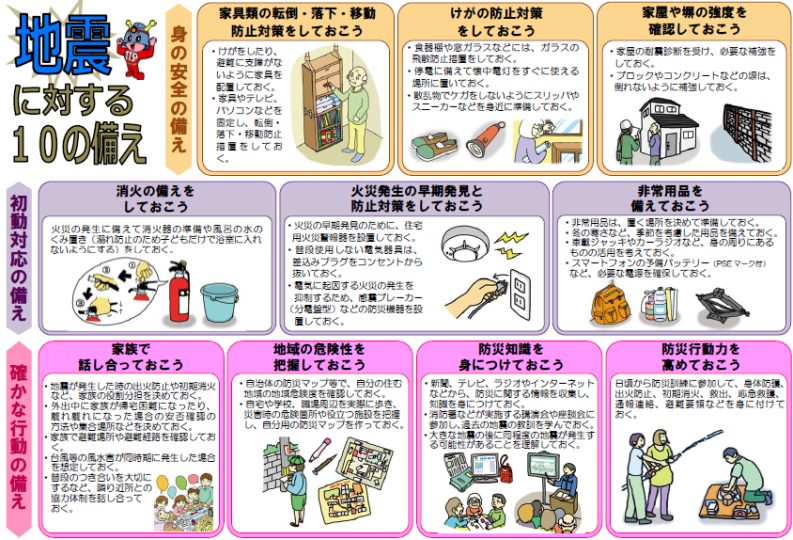

自宅でできる地震対策【地震に対する10の備え】

東日本大震災をはじめ、国内で発生した大きな地震の教訓を踏まえ、東京消防庁が作成した「地震に対する10の備え」をご紹介します。

①家具類の転倒・落下防止をしておこう

- 家具やテレビ、パソコンなどを固定し、転倒や落下防止措置をしておく

- けがの防止や避難に支障のないように家具を配置しておく

【家具の転倒・落下・移動防止のポイント】

- 転倒防止金具などで固定し、倒れにくくしておく。

- サイドボード、食器戸棚、窓などのガラスが飛散しないようにしておく。

- 本棚や茶ダンスなどは、重い物を下の方に収納し、重心を低くする。

- 棚やタンスなどの高いところに危険な物を戴せて置かない。

- 食器棚などに収納されているガラス製品(ビン類など)が転倒したり、すべり出さないようにしておく。

②けがの防止対策をしておこう

- 避難に備えてスリッパやスニーカーなどを準備しておく

- 停電に備えて懐中電灯をすぐ使える場所に置いておく

- 食器棚や窓ガラスなどには、ガラスの飛沫防止措置をしておく

③家屋や塀の強度を確認しておこう

- 家屋の耐震診断を受け、必要な補強をしておく

- ブロックやコンクリートなどの塀は、倒れないように補強しておく

④消火の備えをしておこう

火災の発生に備えて消火器の準備や風呂の水のくみ置きをしておく

⑤火災発生の早期発見と防止対策をしておこう

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を設置しておく

- 普段使用しない電気器具は、差込みプラグをコンセントから抜いておく

- 電気やガスに起因する火災発生防止のため感震ブレーカー、感震コンセントなどの防災機器を設置しておく

⑥非常用品を備えておこう

- 非常用品は、置く場所を決めて準備しておく

- 車載ジャッキやカーラジオなど、身の周りにあるものの活用を考えておく

【持出品】

両手が使えるリュックサックなどに避難の時必要なものをまとめて、目のつきやすい所に置いておきましょう。生活に欠かせない以下の用品を準備しておくと良いでしょう。

- 飲料水

- 携帯ラジオ

- 衣類

- 履物

- 食料品

- マッチやライター

- 貴重品

- 懐中電灯

- 救急セット

- 筆記用具

- 雨具(防寒)

- チリ紙 など

【備蓄品】

地震後の生活を支える食料品等を一人3日分程度用意しておきましょう。

停電に備えて

→ 懐中電灯・ローソク(倒れにくいもの)

ガス停止に備えて

→ 簡易ガスコンロ・固形燃料

断水に備えて

→ 飲料水(ポリ容器などに)※1人1日3L目安

⑦家族で話し合っておこう

- 地震が発生した時の出火防止や初期消火など、家族の役割分担を決めておく

- 家族が離れ離れになった場合の安否確認の方法や集合場所などを決めておく

- 家族で避難場所や避難経路を確認しておく

- 普段のつき合いを大切にするなど、隣り近所との協力体制を話し合っておく

⑧地域の危険性を把握しておこう

- 地域の防災マップに加えて、わが家の防災マップを作っておく

- 自分の住む地域の地域危険度を確認しておく

北九州市のハザードマップはこちら

「北九州で土地購入を検討中のあなた!用途地域とハザードマップ確認しましたか?」

⑨防災知識を身につけておこう

- 新聞、テレビ、ラジオやインターネットなどから、防災に関する情報を収集し、知識を身につけておく

- 消防署などが実施する講演会や座談会に参加し、過去の地震の教訓を学んでおく

⑩防災行動力を高めておこう

日頃から防災訓練に参加して、身体防護、出火防止、初期消火、救出、応急救護、通報連絡、避難要領などを身につけておく。

まとめ

これからの災害に備えるためには過去からしっかり学ぶことが大切です。

地震対策は命を守るだけではありません。地震によって家が壊れることは生活そのものが崩壊します。

暮らしと命と財産を守るために、これから家づくりを考えていらっしゃる方は、事前に住宅会社の地震対策についてもしっかり確認して、安心した家づくりをされてください。

福岡の工務店ザハウスでは、北九州市・行橋市・中津市・宇佐市で家づくりに関する相談会を開催しています。

一緒にモデルハウスの見学もOKです!ぜひお気軽にご相談ください。